Seule femme de la rédaction d’Hara-Kiri, Sonja Hopf a contribué à la célébration de l’esprit bête et méchant. Cette part de pur humour noir a laissé place à une œuvre gravée faite d’ombres et d’inquiétude.

Sonja Hopf,

quelques gouttes échappées du fleuve

Entretien avec Frédéric Pajak

– D’où venez-vous ?

– D’Allemagne. Je suis née en 1940 à Westerland, sur l’île de Sylt dans la mer du Nord. Mon père était médecin, ma mère actrice.

– De cinéma ?

– Non, de théâtre.

– Vos deux parents étaient allemands ?

– Oui.

– Votre mère jouait dans des théâtres allemands ?

– Ma mère a joué dans de petits théâtres de province avec son premier mari qui était comédien, lui aussi. Mon grand-père, Georg Busse, était peintre. C’était un excellent dessinateur qui travaillait d’après nature. Il avait suivi les Écoles des beaux-arts de Munich et de Berlin où il avait aussi un atelier de photographie. Comme Marcel Duchamp, son illustre contemporain, il se déguisait et prenait toutes sortes de poses extravagantes. Il était lui-même son modèle préféré. Mon arrière grand-père, un homme d’affaires de Berlin, lui avait construit un Grand Hôtel au bord de la mer, sur la dune de Westerland, un hôtel géré par ses quatre femmes successives et les neuf filles nées de ces mariages. Lui-même ne s’occupait de rien. Parfois, il marchait sur ses mains devant ses hôtes et descendait trois marches ; parfois, il traversait son hôtel à cheval.

– Il vous a influencée ?

– Quand j’étais moi-même étudiante à l’École des beaux-arts de Munich, les beaux paysages de mon grand-père — au fusain noir et crayon blanc dessinés sur papier teinté — ne m’intéressaient pas du tout, pas plus que ses plaisanteries. Et ce qui pouvait bien se passer aux Beaux-Arts ne m’intéressait pas non plus. Ma vie était nocturne ; je travaillais dans une boîte de nuit et ça me plaisait. J’avais plus de trente ans quand j’ai commencé à regarder les paysages dessinés d’après nature de mon grand père. Dans mon propre travail tout me paraissait faux alors. Aujourd’hui, les plus grands peintres du XXe siècle sont pour moi les peintres qui ont affronté le travail d’après nature.

La vie nocturne à Munich n’a pas duré. Mon père m’a ramenée plus près de lui à l’École des beaux-arts d’Hambourg. À Hambourg aussi, j’ai beaucoup dansé. J’étais inscrite dans un atelier qui enseignait l’image publicitaire. Ça c’est très, très mal passé et, à la fin de l’année, je n’ai pas été admise pour l’année suivante.

– Vous êtes née en pleine guerre ? Qu’est-ce qui s’est passé ?

– Mon enfance était heureuse, car mon monde n’allait pas au delà de la clôture de notre jardin. Quand, aujourd’hui, dans des livres d’histoire, je regarde des cartes où sont inscrits les lieux des crimes nazis, et quand tout en haut à gauche je découvre le petit contour de mon île, je reste incrédule de voir sur une même carte le lieu où je vivais et les camps de concentration. De même me paraissent toujours si étranges les photos datées de 1943 où je me vois, comme une enfant souriante, sur la pelouse ensoleillée de notre jardin.

– Vous n’avez donc pas connu la guerre ?

– Non. Mon père, si. C’était un aviateur de la Luftwaffe. Il volait au-dessus du Danemark, en France et en Russie. Il a échappé de justesse à Stalingrad par un concours de circonstances.

Ma tante, Sylta Busse, la sœur de ma mère, a elle aussi connu la guerre, mais en tant que résistante. Elle et Janos Reismann, juif hongrois, photographe et journaliste pour l’AIZ — la Arbeiter Illustrierte Zeitung de John Heartfield —, ont vécu de 1933 à 1938 à Moscou. Puis ils se sont réfugiés à Paris. Ma tante me disait parfois : « Emigrant sein ist furchtbar — être émigrant, c’est affreux ! » Elle était devenue apatride. Elle a été arrêtée et internée dans un camp de femmes à Rieucros, près de Mende, avec des prostituées, des gitanes, des résistantes. Elle a fait de nombreux dessins de ces femmes. Ces dessins sont aujourd’hui à l’Akademie für Künste à Berlin.

Quand j’ai visité ce qui reste du camp de Rieucros, la mairie de Mende avait accroché un bouquet de fleurs sur la plaque commémorative. J’aime beaucoup ces bouquets. Ici, en face de mon atelier, rue Raymond Losserand, la mairie accroche chaque année des bouquets à la mémoire de Raymond Losserand, fusillé par les Allemands en 1942.

Mon oncle Janos Reismann, lui, a été condamné à perpétuité par les Soviétiques ; il a fait cinq ans de prison et n’a été réhabilité qu’en 1954.

– Aux Beaux-Arts, vous avez appris quelque chose ?

– Non. Mais plus tard, en tant qu’enseignante à Marseille, oui. Le travail avec mes collèges, souvent de tendances très différentes, m’a beaucoup appris.

– En 1962, vous avez vingt-deux ans. Vous arrivez à Paris. Pourquoi ?

– Je ne savais pas bien où aller. À Hambourg, j’avais fait une dépression nerveuse.

– Vous connaissiez quelqu’un ?

– Oui, le comédien Bernard Haller. Je voulais alors faire des dessins de mode. Je me disais qu’il fallait que je gagne ma vie. Dans ma chambre de bonne, je m’exerçais toute seule à dessiner. Lorsque Bernard a vu mes dessins par hasard, il a ri. Il a insisté pour que je les présente à des journaux.

– C’étaient des dessins d’humour ?

Disons qu’ils étaient drôles. En tout cas ils faisaient rire Bernard ! Mais ils ne faisaient pas rire France-Soir. Le premier qui m’a publié un dessin était Siné dans un numéro de Siné-Massacre, avant qu’il ne soit interdit. De Hara-Kiri il disait : « Du mauvais goût français ! » Aujourd’hui, il serait amusé. Ensuite, j’ai introduit un jeton dans le téléphone du café le Select et j’ai appelé Hara-Kiri pour demander un rendez-vous. Au 4, rue Choron, Georges Bernier [le Professeur Choron] m’a reçu avec un fume-cigarette qui tombait tout le temps par terre et qu’il ramassait. J’ai laissé mes dessins et je n’ai reçu aucune réponse. Un jour, rue Bonaparte, en allant aux Beaux-arts où je m’étais inscrite dans l’atelier de gravure, j’ai croisé Wolinski. Il m’a dit « Tiens, Hopf ! On vous doit de l’argent ! ». C’est comme ça que j’ai appris que mes dessins étaient publiés.

– Qu’est-ce que vous avez ressenti en entrant à Hara-Kiri ?

– Comme moi, ils étaient très jeunes. Au bout de la table, un personnage maigre, grand, aux cheveux raides qu’il coiffait en arrière — et qui revenaient en avant ! C’était Cavanna ! Il n’était pas ce vieillard aimable aux beaux cheveux blancs et à la moustache soignée qu’il deviendrait. Aussi honoré qu’il est devenu, Cavanna n’a jamais été « récupéré », comme on disait alors. Bernier non plus, lui qui parfois penchait au bord de l’extrême-droite, il était impossible de le récupérer. Dans les émissions de télévision, les invités savent très bien ce qu’il faut dire et ne pas dire pour être réinvités. Bernier arrivait soûl. Ils le cachaient dans les coulisses ; on ne le voyait plus, mais on l’entendait. J’aimais bien Bernier.

Quand je suis arrivé, ils étaient tous là : Cavanna, Bernier, Gébé, Wolinski, Reiser, Topor, Fred, Cabu, Melville et Cartry, le metteur en page. Bernier m’a payé, il m’a toujours payé et m’a même avancé de l’argent quand je lui en demandais.

Une fois par semaine, on déjeunait ensemble autour d’une grande table. Le restaurant du rez-de-chaussée montait la nourriture. Hormis les membres de la rédaction, il y avait toujours beaucoup de monde : Jean-Christophe Averty, Romain Bouteille, Jacques Sternberg, André Ruellan, et même Daniel Spoerri, qui est passé un jour. En même temps, c’était une séance de travail : il fallait trouver le titre du prochain numéro.

– Vous avez publié beaucoup de dessins ?

– Non, en même temps je faisais de la gravure aux Beaux-arts.

– Jusqu’à quand avez-vous publié vos dessins dans Hara-Kiri ?

– Jusqu’en 1965, je crois. J’ai cessé, faute d’idées. Ensuite j’ai encore fait des dessins pour Delfeil de Ton qui écrivait des histoires qui me plaisaient. Quand L’Hebdo-Hara-Kiri est devenu Charlie Hebdo, Cavanna m’a envoyé un messager, Delfeil justement, pour savoir si je voulais réintégrer l’équipe. J’ai dit non, parce que j’étais déjà ailleurs. Mais je les ai toujours retrouvés. Curieusement, c’est chez eux que j’ai rencontré les militantes du Mouvement de libération des femmes. Un jour d’automne 1970, Rachel Mizrahi et Christiane Rochefort sont venues au journal. En partant, elles m’ont donné l’adresse d’un restaurant sur un petit papier avec ce mot : « Viens ce soir ! » J’y suis allée. Il y avait des femmes comme je n’en avais jamais vues. Chacune prise isolément aurait peut-être été moins étonnante, mais en groupe il se dégageait d’elles une grande véhémence, une joie folle, quelque chose de complètement subversif. Christiane Rochefort, Cathy Bernheim, Monique Wittig, Monique Bourroux et d’autres femmes avaient déposé à l’Arc de triomphe une gerbe à « Plus inconnue que le soldat : sa femme ». Ce jour-là, le 26 août 1970, le MLF est né. C’est aussi à Charlie Hebdo, que j’ai rencontré Alice Schwarzer qui deviendra une amie pour la vie. Vous la connaissez ?

– Non.

– C’est une journaliste et l’éditrice du grand journal féministe allemand Emma, sous-titré depuis peu Das politische Magazin für Menschen, traduit tant bien que mal par « Le magazine politique des humains ».

– Pour revenir à Hara-Kiri, quel rapport entreteniez-vous avec Roland Topor ?

« Pour une femme c’est pas mal ! » disait-il en parlant de mes dessins, le jour où on nous a présentés au café de Flore. Je me souviens bien de cette phrase. Nos rapports étaient très amicaux. Nous avons voyagé ensemble, nous sommes allés à Berlin, nous y avons exposé. Et puis nous nous sommes perdus de vue. Dites-moi, vous voulez boire un verre d’eau ?

– Non merci.

– Moi, je vais prendre un verre d’eau.

– Vous le voyez toujours, Siné ?

Je l’ai revu à l’enterrement de Cavanna. Il était devenu tout petit. Je suis heureuse qu’il ait gagné son procès contre l’autre malheureux dont j’ai oublié le nom.

– Et Gébé, vous le connaissiez bien ?

On s’aimait bien, mais je ne le voyais pas en dehors du journal comme Topor et Cavanna.

– Et Willem ?

– Willem est arrivé plus tard. Je le voyais et le vois toujours, souvent dans les galeries. Ou à mon anniversaire.

– Avec Bernier, vous aviez de bonnes relations ?

Mes dessins ne l’intéressaient pas. Les phrases qu’il m’adressait se terminaient souvent avec « cocotte » ou « ma poulette ». Un jour il m’a dit : « Hopf, tu n’es rien ! Ce n’est pas toi qui fais vendre le journal. Tu n’es pas plus qu’un cendrier dans une voiture. Et ce n’est pas le cendrier qui la fait rouler. » Une amie lui a demandé : « Vous connaissez Sonja ? » La réponse de Bernier : « Hopf ? Belles jambes ! » C’était tout. La dernière fois que je l’ai vu, il était installé dans un local au fond de la cour de la rue des Trois portes. Il était seul, occupé à faire la mise en page d’un journal un peu porno, je crois. On n’a pas beaucoup parlé. Le temps était passé. On s’est fait un sourire et on a échangé un regard tendre.

– Pour Cavanna, il y avait les dessinateurs et les artistes, ce n’était pas la même chose. Topor était d’abord un artiste.

Oui, sans doute. Cavanna préférait les dessinateurs, il voulait des idées, pas des beaux dessins. Évidemment, les dessins de Topor ne se résument pas à de beaux dessins, et Cavanna le savait bien. Souvent, il ne pensait pas à nous rendre nos dessins. « Ce sont des dessins de presse, disait-il. Une fois publiés, c’est bon. Ce ne sont pas des dessins à faire encadrer ou à collectionner ! » Dans une émission de télévision, on lui parlait du surréalisme. « Le surréalisme, je sais à peine ce que c’est ! » disait-il d’une moue dédaigneuse. J’ai aimé Cavanna pour cet irrespect, j’ai aimé le fils de maçon qu’il était. Nous nous sommes souvent promenés dans les rues la nuit. Il s’exclamait : « Les bêtes, les bêtes ! » Il pensait à ses animaux qui l’attendaient dans sa maison de banlieue. Parfois il s’arrêtait net, mettait son visage dans ses deux mains et pleurait. Très fort !

– Pourquoi ?

– Quelque chose comme un désespoir existentiel s’emparait de lui. Pareil quand nous sommes allé à Berlin : tout à coup il se mettait à pleurer. Cavanna a été l’homme le plus sensible et le plus dur que j’aie rencontré dans ma vie.

– Vous étiez la seule femme à Hara-Kiri…

– Je n’y pensais pas. Peut-être parce que, inconsciemment, je m’identifiais à un garçon. Eux regrettaient que je refuse de poser pour leurs affreuses photos. Ce n’est pas mon féminisme qui m’en a préservée mais mon éducation bourgeoise.

– Vous les trouviez sexistes ?

– Le mot « sexisme » existait alors depuis très peu de temps. Il date de 1972. Je l’ai compris du jour au lendemain quand j’ai rencontré les femmes du MLF et que je suis devenue l’une d’elles. La prise de conscience était collective, immense, radicale.

– Avec Topor, vous vous voyiez où ? Dans les cafés ?

Au café de Flore ou chez lui, parfois avec Jacques Sternberg. Roman Polanski passait par là avec son teckel, mais il ne s’asseyait pas avec nous. Cavanna ne mettait jamais les pieds au Flore, Bernier non plus.

– Vous parliez de quoi ?

– De rien en particulier.

– En fait, vous étiez un peu marginale dans ce milieu marginal. Vous étiez la seule femme, et vous étiez Allemande…

Je regrette aujourd’hui de ne pas avoir posé des questions à Topor sur son enfance sous l’Occupation. Quand j’ai voulu en parler avec Abram Topor, son père, le refus était net, et je n’ai pas osé poser une question de plus. Roland aurait peut-être accepté de m’en parler, mais ce n’est pas sûr. Il y a toute une génération de Juifs qui s’est tue et des Allemands heureux du miracle économique. C’est avec consternation que j’ai appris très récemment que le père de Sternberg était mort en déportation à Majdanek. Il semble que sa mère soit morte en Terezin.

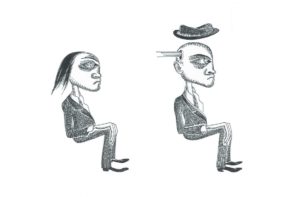

– Parlons des gravures que nous reproduisons. Ce sont des portraits ?

Non, des visages. Un portrait, c’est une tête prétendument tridimensionnelle qui est posée sur des épaules, elle fait partie d’un corps. Cette tête est coiffée, elle porte un chapeau, un bijou, un ruban qui sont des repères sociaux. Les visages que je grave se veulent aussi bidimensionnels que le papier sur lequel ils sont imprimés. Je les ai cartographiés. Toute carte est plane. J’ai donc tracé des longitudes et des latitudes et décidé qu’à leur intersection se trouvent les yeux de la planche. Quand ils sont ouverts, j’y perce un trou.

Ces intersections se trouvent toujours à la même distance, c’est la distance entre les deux yeux du visage gravés sur la planche. Les emplacements des yeux de la planche et des yeux du visage coïncident à priori, mais quand le visage ne fait pas exactement face au spectateur, il arrive qu’ils soient un peu décalés. C’est ça qui rend fou l’œil d’un visage.

Mes cartes sont gravées grandeur nature, à l’échelle 1 : 1 — j’ai noté cette échelle en haut sur la marge. J’y ai gravé aussi « Nord », ce qui veut dire « haut » et qui suppose un champ pictural figuratif. Et j’ai inscrit sur les marges latérales « droite » et « gauche », qui s’inversent quand je grave la deuxième version du visage. J’ai ajouté le nom et le prénom de la femme représentée. Tracer ces cartes m’a aidé à mieux me retrouver dans les visages, à m’en sortir un peu.

– De quoi ?

– De ma difficulté à dessiner un visage.

– Ce sont des visages de femmes que vous connaissez ?

Oui.

– Gudrun Ensslin aussi ?

– Oui. À Rome un ami commun m’a présenté Hänsel et Gretel. C’étaient Andreas Baader et Gudrun Ensslin, de la Rote Armee Fraktion [dite bande à Baader]. Ils vivaient déjà dans la clandestinité après avoir incendié un grand magasin de Francfort.

Dans ma série de visages, il y a une seule femme que je n’ai pas connue et dont j’ai découpé la photo dans un journal. C’était une prostituée qui a été assassinée. Ses yeux étaient si tristes. Il m’était impossible de la graver et impossible d’y renoncer. Finalement, j’ai noirci toute la planche à la manière noire et percé deux trous à l’endroit de ses yeux. Cette gravure n’a ni haut ni bas, ni droite, ni gauche et s’appelle Sans titre. Plus tard, je l’ai choisie pour accompagner le prologue d’un livre que j’ai « écrit ».

– Vous savez que vous me faites peur avec votre verre d’eau ? Il peut se renverser sur vos gravures…

– Oui, à moi aussi il me fait peur… Écrire est à mettre entre guillemets. Ce livre que j’ai édité moi-même, s’appelle Mon voyage avec Félix et se compose de deux volumes. Dans le Livre I sont reproduites des gravures. Dans le Livre II, il y a le récit de mes rêves et mes notes de travail durant la première année de mon analyse avec Félix Guattari, de novembre 1980 à décembre 1981. J’ai commencé cette analyse quand la galerie Jean Briance a déprogrammé mon exposition parce que je n’avais pas assez de dessins à exposer.

– Votre besoin de suivre une analyse était lié à la volonté de vous exprimer par le dessin ?

Je n’ai pas fait mon analyse parce que j’avais un chagrin d’amour…

– Et qu’est-ce qu’il vous disait, Félix Guattari ?

– Il écoutait.

– Vous êtes arrivée à une conclusion?

– Non.

– Il y a un résultat ?

– Le résultat ce sont mes « cartographies », mes visages. Mais avant cela, l’analyse m’a conduite dans un désert : j’ai peint des monochromes avec des ocres. C’était de la terre et j’y ai posé mes pieds. Guattari disait alors : « L’analyse est fini et elle continue ». Elle a duré douze ans, jusqu’à sa mort. Le résultat de toute l’analyse, c’est que j’ai également noté tous mes rêves. Ce travail et devenu pour moi aussi important que graver ou peindre. Il m’a réellement captivée. L’effort à donner était énorme. J’y ai passé des années, en publiant de temps à autre un petit passage.

– Il y a d’autres gravures que cette trentaine de « cartographies » ?

– Oui ! Mais j’ai toujours beaucoup travaillé, et beaucoup jeté. J’ai fait aussi des choses mauvaises que je n’ai pas jetées et que j’aurais du jeter. Il ne reste que quelques gouttes dérivées du fleuve.

– Vous passez du temps à faire de la gravure ? C’est un travail minutieux.

– Le burin est le plus ancien outil de la gravure. Faire du burin s’apprend. Cela exige un savoir-faire et une grande maîtrise.

– Vous avez appris la gravure aux Beaux-Arts ?

– Non. Je l’ai apprise avec deux imprimeurs, Robert et Jacques Frélaut. Ça m’a donné de l’aplomb quand, en 1972, je suis entrée à l’École des beaux-arts de Marseille. J’ai enseigné la gravure comme je l’avais apprise dans leur atelier : j’étais donc sûre de ce que je disais et de ce que je faisais. À part cela, je n’étais sûre de rien, sinon je n’aurais pas commencé une analyse. Mais j’ai aimé enseigner la gravure à une époque où le savoir-faire était très mal vu. Il était même conseillé de dessiner avec la main gauche pour se libérer de toute habileté. Ces idées venaient parfois de l’atelier de Claude Viallat et de ses proches. Il n’empêche que j’aime les toiles flottantes de cet artiste et la dissonance de ses couleurs. J’ai même rêvé de lui durant mon analyse.

– Vous exposiez vos gravures ?

– Depuis 1991 je n’ai presque pas exposé, mais j’ai beaucoup travaillé. J’ai étudié les anciennes techniques de la peinture et j’ai peint sur un fond de couleur-terre. Depuis mes monochromes, il me faut de la terre pour commencer. J’ai étudié la tempera, les glacis, la peinture à l’huile, les empâtements et les différentes couches successives dont se composent avec tant de rigueur les tableaux anciens. J’ai fait des copies. J’ai lu des livres techniques, je me suis promenée dans les musées et j’ai peint.

– Pour vous, même si la ressemblance n’est pas primordiale, on peut reconnaître quelqu’un dans vos visages…

– Dessiner d’après photo oblige à une forme de naturalisme. J’ai gravé mes visages à partir d’une photo parce que je ne savais pas les dessiner d’après nature. Je crois que je supporte mal le face à face avec un modèle. J’ai fini par dessiner des gens sans qu’ils s’en aperçoivent, dans le métro, dans les restaurants, un peu partout. Je faisais ces dessins dans des petits carnets ou dans mon agenda que je portais avec moi dans mon sac. Rentrée chez moi, je les rehaussais parfois à l’encre. Ce sont des petites têtes vues avec une certaine distance, pas des visages. Dans mon livre, j’ai mis la série des visages sous le signe de « l’œil-trou », parce qu’à l’endroit des yeux la planche est parfois perforée, comme je l’ai expliqué. Il y a une deuxième série sous le signe de « l’œil-monstre ».

– Les dessins de ces deux séries sont très différents…

– En effet. L’un est un champ horizontal d’une vue de près duquel la figuration est absente ou presque, le deuxième est un champ perspectiviste sans profondeur. Ces deux séries sont suivies d’une petite bande dessinée dans laquelle l’œil-monstre regarde à travers l’œil-trou une tête qui tombe et c’est la conclusion du Livre I. Suit le Livre II avec mes rêves et mes notes.

– Quels sont vos projets ?

– Mourir.